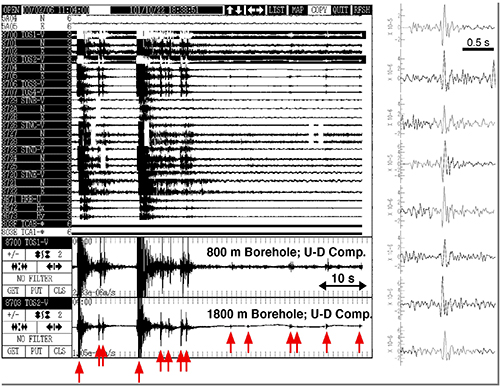

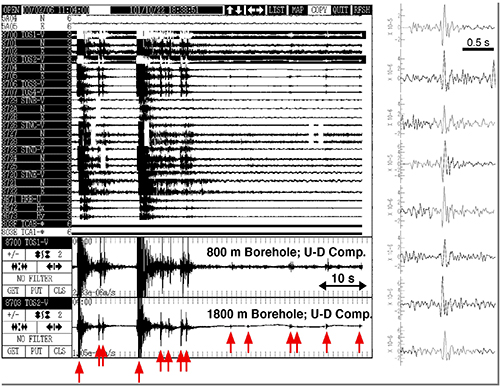

注水誘発地震の波形例(同じ波形の地震がズラリ)

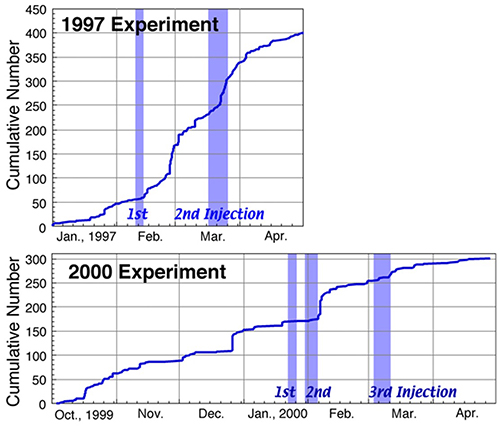

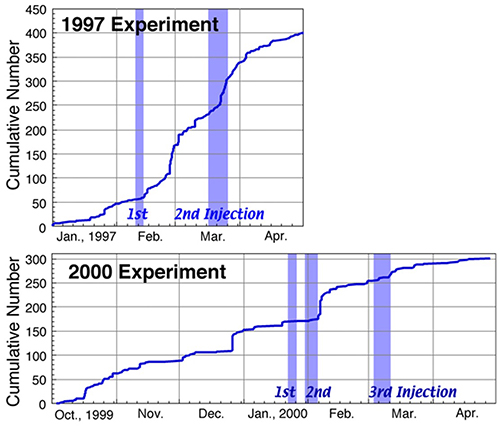

1997年と2000年の注水実験前後の累積地震個数

| ←1つ前へ戻る| | 〇〇◉〇 | |さらに読む→ |

断層の固着過程を別の方法でも調べてみました.野島断層では,兵庫県南部地震の後に断層破砕帯に向けてボアホールを掘って,孔内で地震や地殻変動観測などを行う「断層解剖計画」というプロジェクトが立てられました[Ando, 2001].この中で,深さ1800 mのボアホールに水を注入する実験が1997年と2000年の2度にわたって行われました[島崎ほか,1998;西上,2001].

断層破砕帯の透水率は,断層の固着を反映して時間とともに低下すると考えられています[Sibson, 1992など].断層破砕帯の透水率は,注水によって引き起こされた極微小地震(誘発地震)の発生位置と注水開始からの経過時間から推定することができます(ただし,深さは地震が起こっている2〜4km程度の範囲).誘発地震のモニター波形を見ていると,全く同じ形の波形をした(つまり,同じ場所で同じような破壊過程の)地震が例えば1分間に10回以上も起こっていました.マグニチュードは-2〜1程度ですので,体に感じるものではありません.

注水開始から誘発地震の発生までの経過時間は,1997年は4~5日[Tadokoro et al., 2000;田所ほか, 2001],2000年はそれから1日ほど遅れて6~7日でした.震源は両年とも同じ場所ですので,注水開始からの経過時間時間の遅れは,3年間で透水率が2~3割減少したことを意味します[田所ほか,2001].なお,1997年の誘発地震活動から求められた透水率は10-14〜10-15 m2くらいで,松代群発地震の震源域[Ohtake, 1974]と同程度か1桁小さく,ドイツのKTBプロジェクトで掘られたボアホール[Zoback and Harjes, 1997]よりも2〜3桁大きい値でした.

注水誘発地震の波形例(同じ波形の地震がズラリ) |

1997年と2000年の注水実験前後の累積地震個数 |

2003年,2004年,2006年にも注水実験が行われました.その度に誘発地震の発生までの日数が長くなり,ざっと計算すると2006年までの約10年間で透水率が半減したようです(うちの学生のT君が卒論でやってたのを思い出した).断層解剖計画では,地下水の湧出量,ひずみ変化,自然電位をもとにした透水率のモニタリングが行われており,いずれも年を追う毎に小さくなっている様子が把握されました.

ご参考まで

Tadokoro, K., et al., J. Geophys. Res., 105, 6089-6104, 2000.

田所敬一ほか,月刊地球,262,264-267,2001.

Tadokoro, K., et al., Proc. ICDP Workshop on Drilling the Chelungpu Fault, 2001.

| ←1つ前へ戻る| | 〇〇◉〇 | |さらに読む→ |