海底地殻変動観測システムの開発と繰り返し観測 1

システム・観測概要

日本列島は,太平洋プレートやフィリピン海プレートといった海洋プレートが沈み込む場所(沈み込み帯)にあたり,プレート境界(海溝)沿いで南海トラフ地震などの海溝型巨大地震が発生します.海洋プレートと日本列島を乗せている陸のプレートとの境界面には強くくっついている場所(固着域)があり,海洋プレートの沈み込みに伴ってその固着域にひずみが蓄積します.このひずみが限界に達すると海溝型地震が発生するわけです.その時に固着域が大きくすべります.したがって,地震時にどこがすべりうるかを事前に知るためには,現在どこがくっついているか(プレート間の固着状態の現状把握)を知れば良いわけです.また,海溝型巨大地震の発生予測には,固着状態の時間変化が,ひとつの重要な要素になります.

陸上には国土地理院によってGEONETと呼ばれる日本列島を密にカバーするGNSS連続観測網が整備され,日本列島の変形が詳細に分かるようになってきました.しかし,日本列島周辺のプレート境界は,そのほとんどが海底下に存在するため,沈み込み帯での巨大地震の発生予測には海域での地殻変動観測が不可欠です.巨大地震発生時の震源過程(地震発生時に,断層面のどの部分が,どの時刻に,どのように動いたか)の研究についても同様のことが言えます.また,地殻変動観測網を海域にまで広げることができれば,プレート運動そのものや,海溝から内陸に至る連続的な地殻変動パターンが明らかになるものと期待されます.

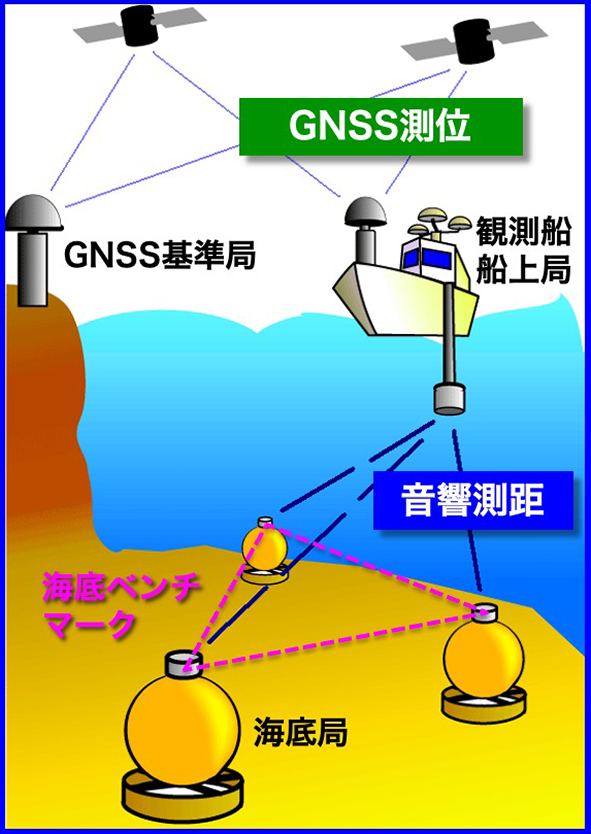

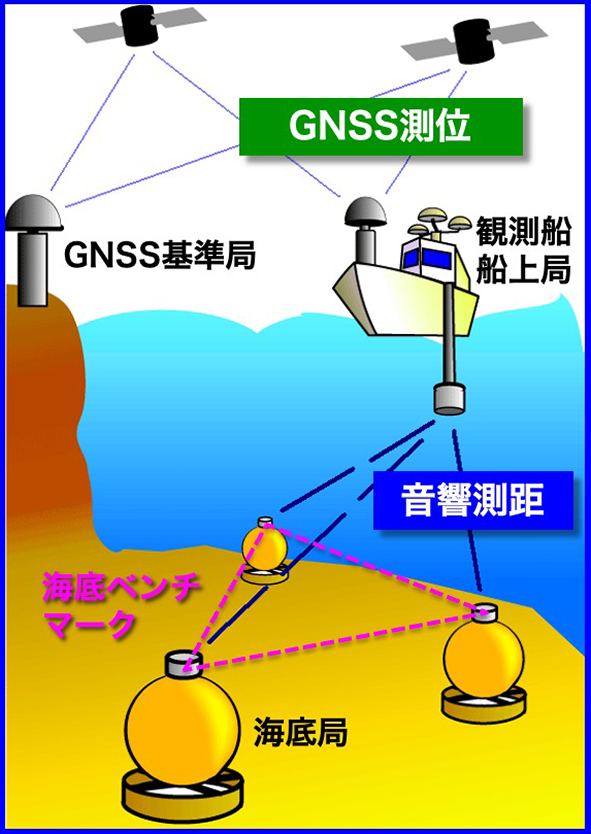

ところが,電波は海水中では著しく減衰してしまうため,海底でGNSS観測を行うことは不可能です. そこで,名古屋大学では,船上ー海底間の超音波音響測距とGNSS精密測位による船の測位を組み合わせた「海底地殻変動観測システム」の開発を行ないました.2002年10月からは駿河湾において,2003年6月からは熊野灘において海底局を順次設置し,くり返し観測に着手しました.さらに,2008年1月から琉球大学等と一緒に南西諸島海溝沿いでも観測を始めました.

そこで,名古屋大学では,船上ー海底間の超音波音響測距とGNSS精密測位による船の測位を組み合わせた「海底地殻変動観測システム」の開発を行ないました.2002年10月からは駿河湾において,2003年6月からは熊野灘において海底局を順次設置し,くり返し観測に着手しました.さらに,2008年1月から琉球大学等と一緒に南西諸島海溝沿いでも観測を始めました.

超音波音響測距とGNSS測位を組み合わせた「海底地殻変動観測システム」の概念図(原図は生田さん@静岡大学作成)

予め海底局を設置した海域へ船で行って,船から超音波信号を出し,

それを海底局が受け取ります.海底局は受け取った信号をそのまま返して来ます.

海底局から送られて来た信号は船で収録します.これで超音波信号が伝わるのにかかった時間が分かります.

この観測を複数の海底局で構成される海底ベンチマークの周辺で行うことで,海底ベンチマークの位置を割り出します.

これを繰り返し行うことで,海底ベンチマークの位置の変化,すなわち海底地殻変動が観測できます.

|

|

海底局概観

このタイプは,全高が約77cm,空中重量が約70kgです.

てっぺんの黒いものがトランスデューサで,超音波信号の受波と送信を行います.海底局は受けた信号をそのまま返すので,鏡のようなものです.

オレンジ色のケースの中には水圧に耐えるようにガラス球が入っていて,ガラス球の中に電子回路とバッテリが収められています.バッテリの寿命は長いものだと

30年です

下の輪っかは鉄のオモリです.どうもこの部分までは海底の泥に埋まっているようで,海底にしっかりと固定されています.

|

ご参考まで

Tadokoro, K., et al., Geophys. Res. Lett., 33, doi:10.1029/2006GL026742, 2006.

Ikuta, R., et al., J. Geophys. Res., 113, doi:10.1029/2006JB004875, 2008.

田所敬一,計測と制御,53,473-476,2014. ←やや詳細な観測技術も含めて日本語で書いてあるので読みやすい